NEWS

【会期延長】freedom dictionary展 in 由布院 しりあがり寿 個展「出現!由布院洞窟風呂」

freedom dictionary展 in 由布院

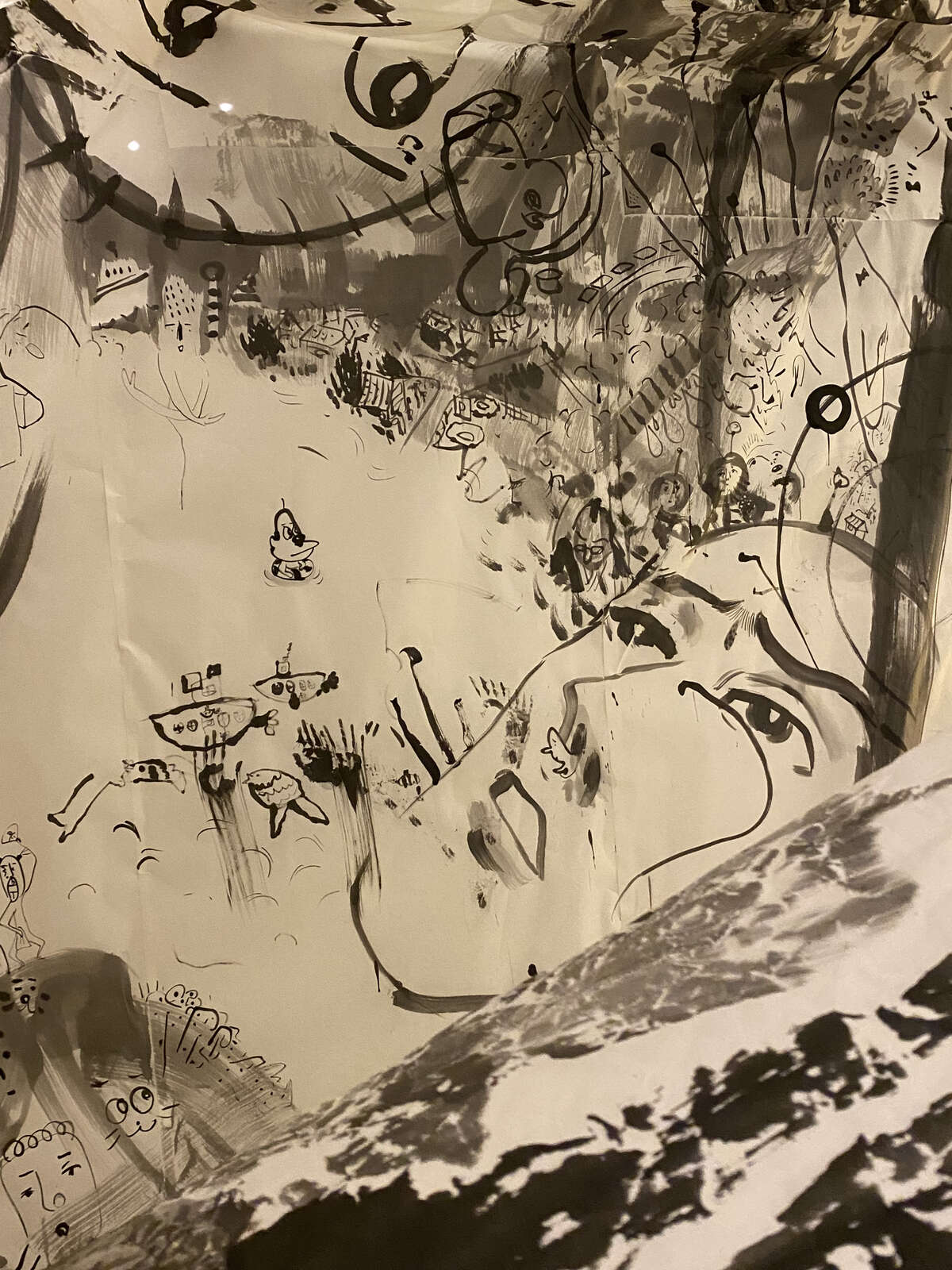

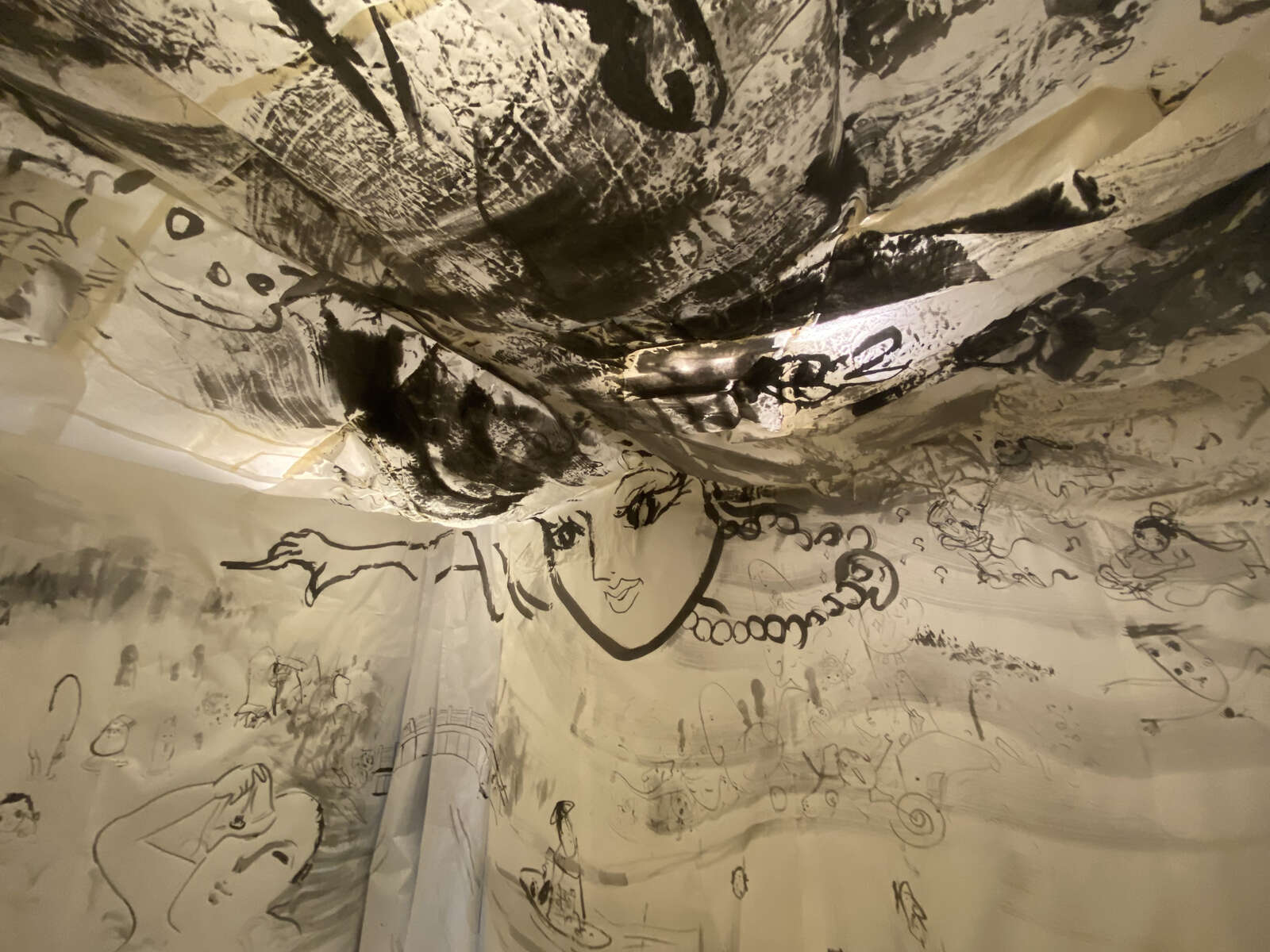

しりあがり寿 個展「出現!湯布院洞窟風呂」

11/30(木)- 2024/1/21(日)▶︎会期延長!1/22(月) – 4/5(金)

10:00-16:30 水曜定休(*2/1~5メンテナンスのため休み)

.

【会期延長のお知らせ】

11月から開催しておりました由布院アートイベント「freedom dictionary展 in 由布院」は本日で終了しますが、当ギャラリーの、「しりあがり寿個展 出現!由布院洞窟風呂」につきましては、どうしてもまだまだ見ていただきたい気持ちがあって、桑原茂一さん、しりあがり寿さんにご相談し、引き続き4月5日(金)まで延長させていただけることになりました。

ぜひ一人でも多くの方に、しりあがり寿さんの「洞窟風呂」を体験していただければと思います。

freedom dictionary展 in 由布院

しりあがり寿 個展

「出現!由布院洞窟風呂」

延長期間:

1/22(月) – 4/5(金)

LA RUCHE gallery[CAFE LA RUCHE] https://cafelaruche.jp

10:00-16:30 水曜定休(*2/1~5までメンテナンスのため休み)

入館料 500円(税込)

*靴を脱いでご入場となります、あらかじめご了承ください。

*水墨画作品、原画はご購入いただけます。詳細はギャラリースタッフにお尋ねください。

<変更点>

*第二会場「ゆふいん束ノ間」の露天風呂内の作品は、束ノ間の敷地内に移動して展示する予定です。

*チケットが800円→500円(税込)になります。「束ノ間温泉タオル」はついていません。

<OPENNING event>

11/30 しりあがり寿×桑原茂一 トークショー

会場:CAFE LA RUCHE(1階カフェスペース)

*観覧は無料ですがお席をご利用の場合は1ドリンク等のご注文をお願いいたします。

問い合わせ:TEL 097-728-8500/E-mail : info@cafelaruche.jp

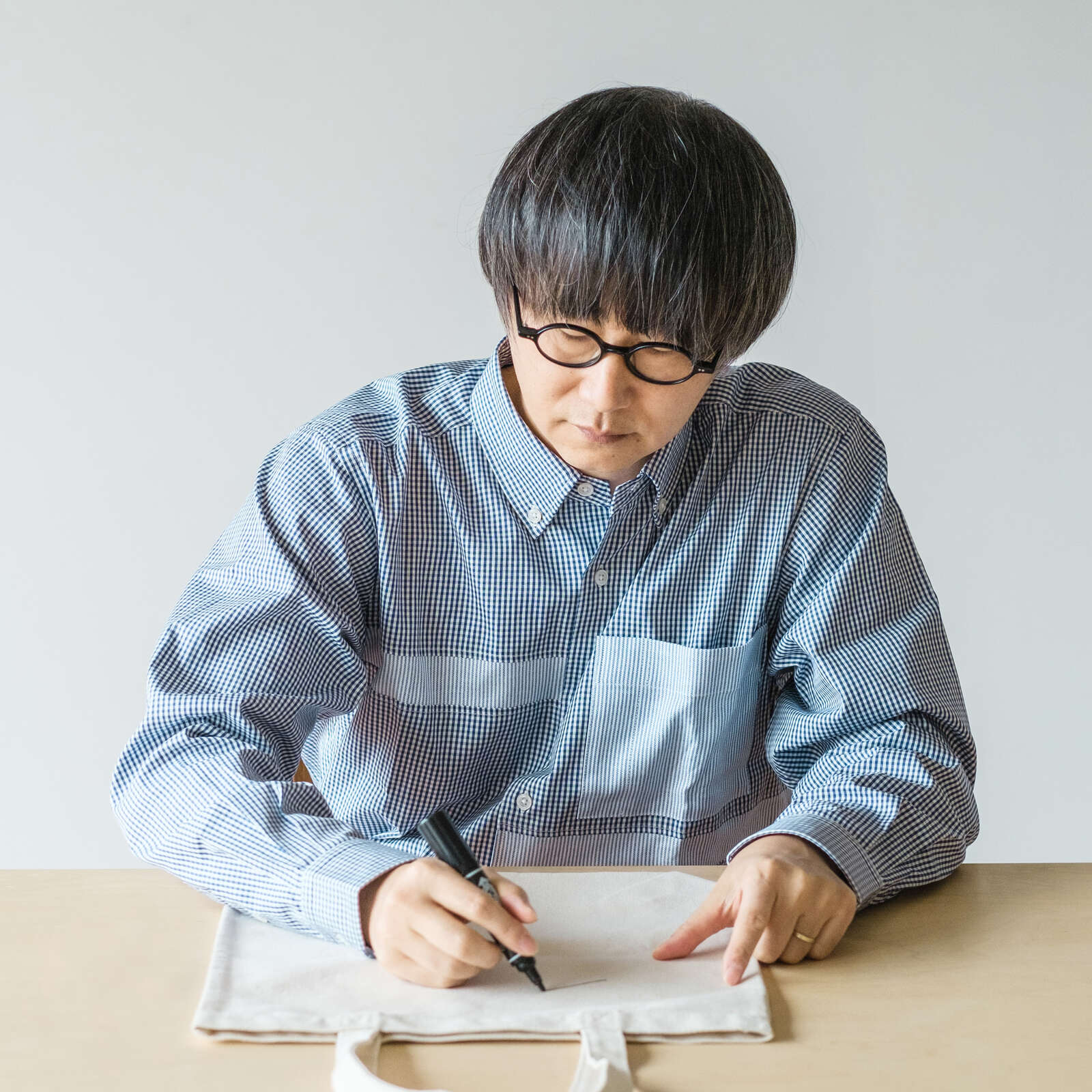

しりあがり寿 / Shiriagari Kotobuki

1958年静岡市生まれ。1981年多摩美術大学グラフィックデザイン専攻卒業後キリンビール株式会社に入社し、パッケージデザイン、広告宣伝等を担当。1985年単行本『エレキな春』で漫画家としてデビュー。パロディーを中心にした新しいタイプのギャグマンガ家として注目を浴びる。1994年独立後は、幻想的あるいは文学的な作品など次々に発表、新聞の風刺4コママンガから長編ストーリーマンガ、アンダーグラウンドマンガなど様々なジャンルで独自な活動を続ける一方、近年では映像、アートなどマンガ以外の多方面に創作の幅を広げている。

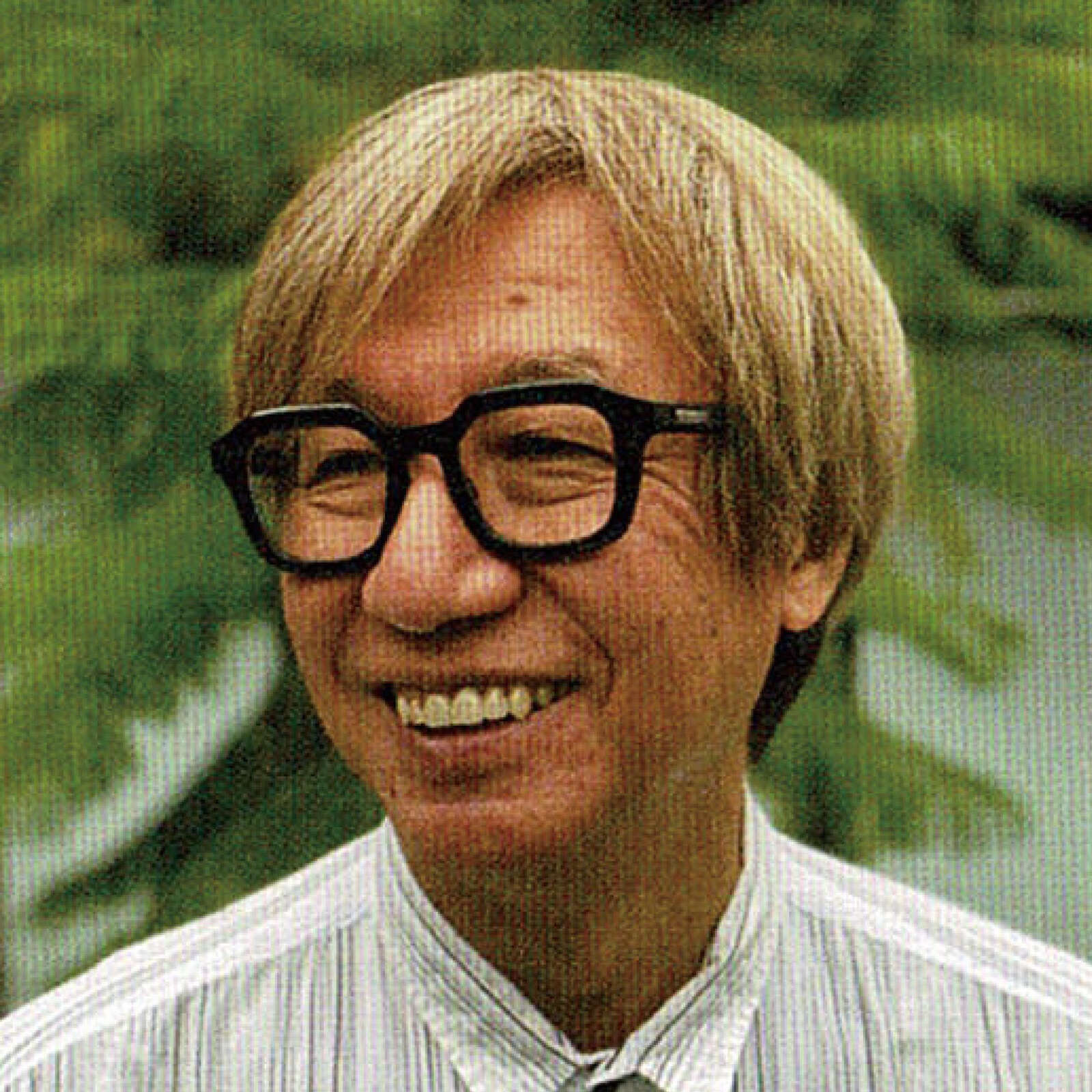

桑原茂一/初代選曲家

音楽選曲が聴けるARTマガジン

「freedom dictionary」 編集発行人

選曲家/プロデューサー/株式会社クラブキング代表。

1973年より米国『ローリングストーン』日本版を創刊号から運営、 ’77年『スネークマンショー』をプロデュースしYMOと共演、同年『コムデギャルソン』のファッションショー選曲を開始する。 ’82年原宿に日本で初のクラブ『ピテカントロプス』をオープン、 ’89年フリーペーパー『dictionary』を創刊、 ’96年東京SHIBUYA FMにて「club radio dictionary」を開始する。 ’01年の911を機に発行された坂本龍一氏とsuspeaceが監修する『非戦』に参加したのをきっかけに、独自の世界観をコメディという切り口で表現する「コメディクラブキング(CCKing)」を展開。現在、フリーペーパー/コミュニティラジオ/TV/携帯サイト/映像表現コメディライブ、またそれらを統括するWEB「メディアクラブキング」をプロデュースし、 LOVE&PEACEに生きるオルタナティブなメディアを目指し活動を続けている。

モリカゲシャツ YUFUIN 2023 AW

モリカゲシャツ YUFUIN 2023 AW

1997年より着心地の良さとちょうど良いデザインで毎日着たくなるシャツを作り続けている「モリカゲシャツ」さん。シャツ、ワンピースをはじめ、最近はシャツに合わせたコーディネートの提案として、パンツやくつ下も作られています。シャツのみならずパンツの履き心地も秀逸です。この機会にぜひご試着してみてください。メンズ、レディースともにたくさんの商品をご用意してお待ちしています。

モリカゲシャツ http://mrkgs.com

2023年11月23日(木・祝) – 26日(日) 10:00 – 16:30 ※毎週水曜日定休 CAFE LA RUCHE gallery(2F) ショップスペース ※同期間1階のカフェにて京都にある「プルストカフェ=風味制作所(instagram@pullst_cafe)」さんの手作り粒マスタード「P.マスタード」を使ったホットドッグも提供します。

「POSIPOSY(プスプス)」POP UP

福田利之『くりさぶろう』絵本原画展」の期間中、福田さんデザインのかわいい靴下やハンカチを作っているブランド「POSIPOSY(プスプス)」のPOPUPも開催されます。ブランド「十布」から「POSIPOSY」となって初めてのPOPUPです。

◎「POSIPOSY(プスプス)」について

「POSIPOSY」とはマダガスカルで移動に使用される人力車のこと。

常に大渋滞で騒がしい街では、ギーギー!というプスプスのブレーキ音が響き、旅人とドライバーとの交渉はいつも困難。だけど人の力でゆっくり進むプスプスは、タクシーや列車と違い、景色や道ゆく人を眺めながらのんびり走って、新鮮な風が全身に心地いい。

乗る前と乗った後では、見える景色が変わる。常に自分を更新していけるようなユーモアを。

イラストレーターの福田利之と、自分の好奇心の赴くままに、まだ見ぬ日常を旅してるようなプロダクトを製作・発信するブランドです。

「POSIPOSY」のPOPUPとは別に福田さんのグッズや十布の商品も販売しています。カフェラリューシュでは福田さんデザインの商品として「十布」の商品も在庫がある限り大切に販売していきます。残りわずかな商品もございますのでこの機会にぜひ!

————

福田利之『くりさぶろう』絵本原画展

2023年10月26日(木) – 11月12日(日)

10:00 – 16:30 毎週水曜日定休

※11月12日(日) のみ福田利之氏在廊

●同時開催 POPUP「POSIPOSY(@posiposy.jp)」

<スペシャルイベント>

11/11(土),12(日)の2日間のみ

ごはん屋ヒバリ(@gohan_hibari ) × CAFE LA RUCHE

「栗のデザート・コーヒー付き」数量限定で提供します

福田利之|Toshiyuki Fukuda

イラストレーター。1967年大阪生まれ。株式会社スプーンで佐藤邦雄氏に師事した後、フリーイラストレーターとして活動をスタート。装画や広告、CDジャケット、パッケージなど幅広く活動。主な著書に『福田利之作品集』『福田利之といくフィンランド』(ともに玄光社)、絵本に『ねずみのシーモア』(池田朗子・作/あかね書房)、『あの人が歌うのをきいたことがない』(堀込高樹・文/888ブックス)、『くりさぶろう』(ケンエレブックス)など。『52ヘルツのくじらたち』(町田そのこ・著)、『クララとお日さま』(カズオイシグロ・著)、など話題作の装画や、プロダクトブランド「POSIPOSY」のデザイン、南紀白浜アドベンチャーワールドの動物122体のキャラクターデザインも手がける。

協力:KENELE BOOKS

————————————

CAFE LA RUCHE gallery(2F)

https://cafelaruche.jp

〒879-5102 由布市湯布院町川上岳本1592-1

TEL:0977-28-8500

————————————

ごはん屋ヒバリ× CAFE LA RUCHE「栗のデザート・コーヒー付き」11/11,12 限定

<スペシャルイベント>

11/11(土),12(日)の2日間のみ

ごはん屋ヒバリ(@gohan_hibari ) × CAFE LA RUCHE

「栗のデザート・コーヒー付き」数量限定で提供します

スペシャルイベントして、「ごはん屋ヒバリ」さんと

カフェ・ラリューシュで作る「栗のデザート(コーヒー付き)」

を2日間のみ1階のカフェで提供させていただきます。

ごはん屋ヒバリ 田中聖子(たなか せいこ)▷hibarigohan.com/@gohan_hibari

料理研究家。広島大学理学部修士課程修了後、研究者に。

その後、固定種・無農薬の野菜の美味しさに出会い、2008 年飲食店を開業

2012 年、現在の東京・世田谷区砧に「ごはん屋ヒバリ」を開店。

現在実店舗は、テイクアウト営業と料理教室を開催。

野菜で旬を感じられるようなメニューづくりと、

野菜の持ち味を活かした料理方法を提案している。

福田利之『くりさぶろう』絵本原画展

イラストレーター・福田利之さんが絵もお話も手掛けた絵本『くりさぶろう』の原画展を開催します。生き生きと描かれた愛おしい栗の3兄弟や熊の親子が伝えてくれる生命の物語、ぜひ原画とともにご覧ください。

スペシャルイベントして、「ごはん屋ヒバリ」さんとカフェ・ラリューシュで作る「栗のデザート(コーヒー付き)」を2日間のみ1階のカフェで提供させていただきます。

また、福田さんデザインのかわいい靴下やハンカチを作っているブランド「POSIPOSY(プスプス)」のPOPUPも同時開催です。

賑やかな秋を楽しみに由布院へお越しください。

CAFE LA RUCHE gallery(2F)

2023年10月26日(木) – 11月12日(日)

10:00 – 16:30 毎週水曜日定休

※11月12日(日) のみ福田利之氏在廊

福田利之|Toshiyuki Fukudaイラストレーター。1967年大阪生まれ。株式会社スプーンで佐藤邦雄氏に師事した後、フリーイラストレーターとして活動をスタート。装画や広告、CDジャケット、パッケージなど幅広く活動。主な著書に『福田利之作品集』『福田利之といくフィンランド』(ともに玄光社)、絵本に『ねずみのシーモア』(池田朗子・作/あかね書房)、『あの人が歌うのをきいたことがない』(堀込高樹・文/888ブックス)、『くりさぶろう』(ケンエレブックス)など。『52ヘルツのくじらたち』(町田そのこ・著)、『クララとお日さま』(カズオイシグロ・著)、など話題作の装画や、プロダクトブランド「POSIPOSY」のデザイン、南紀白浜アドベンチャーワールドの動物122体のキャラクターデザインも手がける。

協力:KENELE BOOKS

●同時開催 POPUP「POSIPOSY(プスプス)」

<スペシャルイベント>

11/11(土),12(日)の2日間のみ

ごはん屋ヒバリ× CAFE LA RUCHE

「栗のデザート・コーヒー付き」数量限定で提供します